岩田榮吉の人物と経歴

人物点描

《Hommage à Mishima》をめぐって(その2)

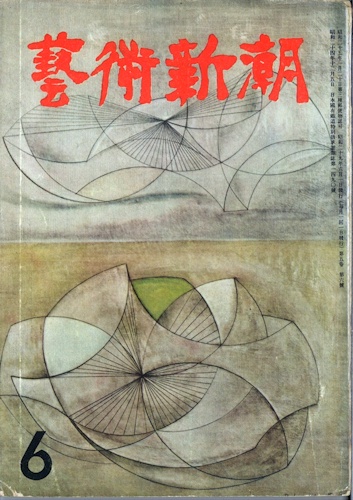

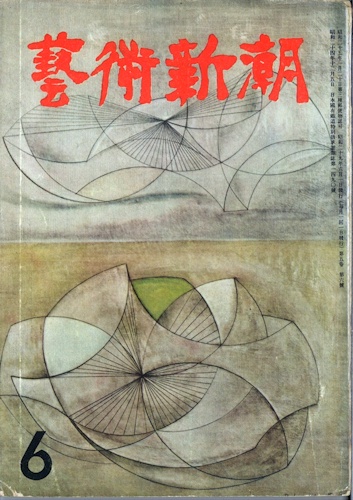

岩田が大きな影響を受け、《Hommage à Mishima》を描くに至る契機を構成したものは何だったのでしょうか。20歳代で出会った「仮面の告白」や「金閣寺」のような小説、創作歌舞伎などの戯曲もその一部と考えられますが、やはり三島の美術評論、愛好した美術作品に大きなヒントがあると思われます。注目したいのは三島の評論「ワットオの“シテエルへの船出”」(芸術新潮1954年6月号所収)です。

三島と美術については、「仮面の告白」に登場するグイド・レーニ《聖セバスティアヌス》がよく引合いに出されますが、愛好の中心はギリシア彫刻とロココ様式の絵画・装飾・建築でした。アントワーヌ・ヴァトー(1984-1721)の《シテール島の巡礼》(《シテール島への巡礼》あるいは《シテール島への船出》などとも)はロココを代表する絵画作品であり、この評論で三島は正面からロココの本質を論じています。

アントワーヌ・ヴァトー 《シテール島の巡礼》 1717年

アントワーヌ・ヴァトー 《シテール島の巡礼》 1717年

油彩/キャンバス 129×194cm ルーブル美術館(パリ)蔵

「(この作品には)「生の魅惑」が漲り溢れている。ある純潔で、無垢で、疑いを知らない魂が、逸楽を描いたら、こんな絵になるのではないか。」「ロココの世界は、画布の上でだけ、崩壊を免れる…。なぜならワットオのように輝かしい外面に憑かれた精神は、それ自体の運動によって崩壊してゆく内面的な危機から免れ(うるからである)。」…つまり三島は、危機や破滅の手前にあろうとなかろうと、倦怠や幻滅の兆しが見えようと見えなかろうと、優雅に戯れ軽やかに振る舞う…それがこの時代の精神だと言っているのです。

この評論が掲載された「芸術新潮」には、当時岩田の指導教官であった伊藤廉による「安井曽太郎」(人と作品シリーズ13)も併載されています。折しも岩田は、卒業制作《ナルシス》に取組み画布に向きあっていたころです。伊藤教室の学友たちとともに読み語り、何かしら縁遠いと感じていたロココ絵画の背後に潜む緊張感に気づかされ、自身の生きる時代と引き比べて、深く印象に刻んだのではないでしょうか。

三島の評論「ワットオの“シテエルへの船出”」が掲載された

三島の評論「ワットオの“シテエルへの船出”」が掲載された

芸術新潮1954年6月号の表紙